Принцип объективности

Принцип объективности – научный принцип, который ориентирует исследователя на понимание определенной субъективности той информации, с которой ему приходится работать, умение оценить степень этой субъективности, умение и стремление минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное положение дел. Это один из важнейших принципов научного анализа конфликтов. Он требует от конфликтолога минимизировать влияние личных и групповых интересов, установок, др. субъективных факторов на процесс и результаты исследования конфликтов. Изучая конфликты, необходимо видеть их такими, каковы они на самом деле, не приукрашивать сложившуюся ситуацию, не выдавать желаемое за действительное, не забегать вперед, трезво оценивать обстановку, учитывать как позитивные, так и негативные моменты в развитии событий. Только на основе знания реального положения дел можно принять верное решение, реально, не на словах, управлять людьми, конфликтами, организациями. Быть высоко профессионально подготовленным, чтобы понять суть вещей, увидеть и узнать правду, быть мужественным и честным конфликтологом, чтобы не отвернуться и не «закрыть глаза» на нее тогда, когда она горька и нелицеприятна, – в этом сегодня одно из главных требований объективного подхода к анализу конфликтов. Чем выше уровень конфликта, тем сложнее при его исследовании выполнять требования.

Объективность является одним из основных принципов научного познания.

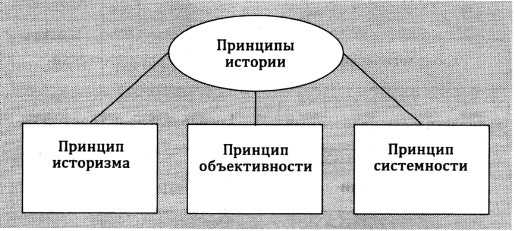

Каковы же основные принципы научного познания? Многие авторы называют в качестве таковых: I) объективность, 2) детерминизм, 3) системность, 4) доказательность и обоснованность получаемых в исследованиях результатов, 5) постоянную рефлексию используемых методов и др. Однако в последнее время объективность как универсальный принцип научного познания начинает подвергаться сомнению.

Проблема объективности научного познания в психологической науке всегда относилась к наиболее трудным и до сих пор неоднозначно решаемым проблемам. Ведь психология казалась многим особой наукой, потому что в ней познавательная активность субъекта направлена не на внешнюю реальность, а на самого себя, на свой внутренний мир. Многие психологи на этом основании изначально отказывались от признания психологии объективной наукой. «Разве можно объективно изучать субъективное?» — вопрошали они, подразумевая под субъективным внутренний мир субъекта, открытый для познания якобы только ему самому и никому другому. В рамках этой точки зрения главным (а иногда даже единственным) методом познания психических явлений провозглашался метод интроспекции, т.е. «всматривание внутрь себя». Сомнительность этого метода давно уже подчеркивалась многими исследователями, например И.М.Сеченовым, который сказал однажды, что, если бы психология действительно обладала таким особым «орудием» для «непосредственного» познания психики, она давно обогнала бы в своем развитии иные науки.

Другие авторы, как, например, представители возникшего в начале XX в. в США бихевиоризма, настаивали на том, что психология все-таки должна быть объективной наукой. Но, поскольку, как считали бихевиористы, сознание (как внутренне наблюдаемое) нельзя изучать объективно, они предлагали иной выход: нужно изучать объективно то, что действительно объективно (это означает, по их мнению, внешне) наблюдаемо. Бихевиористы увидели такую реальность в поведении субъекта и поэтому провозгласили предметом психологии не сознание (которое понимали принципиально так же, как и в предшествующей им психологии), а поведение.

В отечественной психологии возникла иная точка зрения на решение этой проблемы: можно и должно изучать объективно именно сознание, психику, но тогда следует изменить взгляд на их субъективность. В рамках этой точки зрения возникло представление о том, что термин субъективное может иметь (и имел в истории психологии) 3 различных значения:

1. В первом смысле субъективное трактуется как полная противоположность объективной реальности, как мир «непосредственного» опыта, который должен изучаться совершенно другими методами, чем объективная реальность.

2. Во втором смысле субъективное означает искаженное, пристрастное, неполное и т.п. В этом отношении оно противопоставляется объективному как истинному, беспристрастному, полному и т.п. Пристрастность может быть изучена и объективно, как это показал, например, Л.С.Выготский, который однажды сказал о психике: «Назначение психики вовсе не в том, чтобы отражать действительность зеркально, а в том, чтобы искажать действительность в пользу организма» [17, 347]. Так понимаемая субъективность психики означает, следовательно, обусловленность психики прежде всего потребностями (мотивами) ее субъекта и адекватность психического отражения в той именно мере, в какой оно помогает субъекту сориентироваться в мире и действовать в нем. Современная психология мотивации доказывает возможность научно-объективного изучения специфики субъективного искажения действительности субъектом в зависимости от конкретных мотивов его деятельности.

3. В третьем смысле «субъективный» — это то, что принадлежит субъекту, выполняет конкретные функции в его жизнедеятельности, имеет вполне объективные формы существования и поэтому может быть изучено различными объективными методами (для выражения этого смысла больше подходит термин «субъектный»). Как было показано сторонниками деятельностного подхода в психологии (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, А. Р.Лурия, П.Я.Гальперин, Д. Б.Элько-нин и др.), существование психических процессов в различных субъективных (в первом смысле) формах представляет собой вторичное явление, тогда как исходным и основным способом их бытия является их объективное существование в различных формах предметно-практической деятельности субъекта.

Развитие современной психологии можно обозначить как движение к объективному познанию психического как субъектного, выполняющего свои конкретные функции в жизни человека .

Известный отечественный философ М. М. Бахтин писал о том, что познание человека может быть только диалогическим. Вслед за ним М.К. Мамардашвили говорил о том, что в науках, имеющих дело с субъектом, нельзя говорить о вечных и неизменных законах существования субъектной реальности до взаимодействия с другим субъектом: эти законы должны рассматриваться «как функция некоторого более широкого целого, как функция самой деятельности, в континууме которой становится возможной связь, которую потом мы называем законами» [80, 63].

Таким образом, процесс психологического познания другого человека неизбежно включает познающего в конструктивный диалог с ним, однако все же нельзя говорить о том, что в психологии объективное исследование вообще невозможно. Сам этот диалог разворачивается не по произволу исследующего и не согласно свободе воли исследуемого — в самом диалоге есть какие-то относительно независимые от желаний участвующих в нем лиц правила, некие объективные его контуры (обусловленные множеством не контролируемых субъектами обстоятельств).

studfiles.net

Принцип объективности в науке

Удобная навигация по статье:

Принцип объективности

Современная наука утверждает, что человек может познавать окружающий мир исключительно благодаря его сознанию, воспринимающему предметы окружающей действительности и связывая их с определёнными образами и концептами. При этом, данный тезис сложился очень давно и никогда не нуждался в дополнительных разъяснениях. Однако, вместе с тем, остаётся вопрос, насколько образы, которые возникают в нашем сознании, аналогичны тому, чем они являются в реальности?

Итак, исходя из самого названия, несложно предположить, что данное словосочетание относится к понятийному научному аппарату. Действительно, принцип объективности имеет место, по большей части, в мире точных данных, фундаментальных открытий и определённых значений. Кроме того, именно этот принцип содержится в основе всякого исследования, определяя, тем самым, направление движения исследовательской мысли.

Принцип объективности в науке

Таким образом, большая часть знаний человечества опираются на принцип объективности и может поэтому его считают ключевым моментом для достижения действительно эффективных результатов, а также совершения невероятных открытий.

Говоря о точном значении словосочетания, необходимо отметить, что во всякой области научного знания принцип будет обладать собственными уникальными особенностями, в зависимости от сферы исследования. Например, принцип объективности в исторических исследованиях будет кардинально отличаться от этого же способа познания при математических или физических расчётах.

При этом, на базовом универсальном уровне рассматриваемый принцип можно трактовать как полный отказ от субъективности во время проведения какого-либо исследования. Проще говоря, в период работы над изучением определённого явления или события исследователь может оперировать лишь фактами, не прибегая к проявлениям личного отношения к предмету и полностью отбросив домыслы. Такой научный подход необходим для получения «чистых», максимально точных данных в конце исследования, а, следовательно – для достижения самого качественного результата.

Само собой разумеется, что при существовании сознания, не менее реальными являются и принципы объективности. По крайней мере, именно к их использованию сводится всякий аналитический процесс и исследование. Однако, не приходится исключать и влияние человеческого сознания, как познающего, так и создающего. Кроме этого, для фактического соблюдения всех условий нужен ряд самых разнообразных факторов, самыми важными из которых являются:

- объём понятийного аппарата исследователя;

- уровень его подготовки;

- специфика самого предмета, а также объекта исследования и пр.

Таким образом, этот способ можно охарактеризовать как методологический принцип, верное соблюдение условий которого является крайне важным для адекватности исследования. Другими словами, объект исследования должен восприниматься наблюдателем таким, каким он выступает без человеческих представлений о нём. Вместе с этим, при использовании принципа мы сталкиваемся с основной сложностью – ведь анализ ситуации, явления или предмета уже проводит человек, а стало быть, невозможно полностью исключить возможность влияния его сознания и внесения им корректив.

Виртуальные явления в реальном мире

Ещё одной сложностью на пути к достижению желаемого результата выступают явления, которые не находят проявления в реальном мире (например, филологические исследования, связанные с рассмотрением синтаксиса или языковых форм).

Итак, можно ли как-нибудь исправить ситуацию, если принцип объективности порой предполагает то, что вовсе кажется невозможным? Современная наука отвечает на этот вопрос – возможно. Любая из проблем может быть решена при условии наличия у исследователя объёмного багажа знаний о предмете его исследования, а также присутствием у него богатого понятийного аппарата. В конце концов, не стоит забывать об информации, которая на момент исследования уже имеется в распоряжении исследователя. И совсем не важно, представляет она небольшую или огромную научную ценность для научного сообщества.

Конечно, время от времени, в научных кругах появляются споры об актуальности принципа объективности, противники которого приводят свои аргументы, касающиеся существования уникальных неописуемых ситуаций и вещей, но никто из них на сегодняшний день не смог опровергнуть или предложить аналоги базовой составляющей адекватности любого исследования – сопоставлению и анализу.

Лишь при использовании принципа объективности мы можем свести к допустимому минимуму субъективную оценку. При этом, очень важно во время проведения исследования отказаться от личностной оценки и не расценивать ситуацию или объект, оценивая их качество с собственной позиции, подменяя её фактами.

Таблица: принцип объективности в истории

|

Видео-лекция: Принцип объективности

fox-calculator.ru

ПРИНЦИП ОБЪЕКТИВНОСТИ — это… Что такое ПРИНЦИП ОБЪЕКТИВНОСТИ?

- ПРИНЦИП ОБЪЕКТИВНОСТИ

- – научный принцип, который ориентирует исследователя на понимание определенной субъективности той информации, с которой ему приходится работать, умение оценить степень этой субъективности, умение и стремление минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное положение дел.

Это один из важнейших принципов научного анализа конфликтов. Он требует от конфликтолога минимизировать влияние личных и групповых интересов, установок, др. субъективных факторов на процесс и результаты исследования конфликтов. Изучая конфликты, необходимо видеть их такими, каковы они на самом деле, не приукрашивать сложившуюся ситуацию, не выдавать желаемое за действительное, не забегать вперед, трезво оценивать обстановку, учитывать как позитивные, так и негативные моменты в развитии событий. Только на основе знания реального положения дел можно принять верное решение, реально, не на словах, управлять людьми, конфликтами, организациями. Быть высоко профессионально подготовленным, чтобы понять суть вещей, увидеть и узнать правду, быть мужественным и честным конфликтологом, чтобы не отвернуться и не «закрыть глаза» на нее тогда, когда она горька и нелицеприятна, – в этом сегодня одно из главных требований объективного подхода к анализу конфликтов. Чем выше уровень конфликта, тем сложнее при его исследовании выполнять требования П. о.

Энциклопедический словарь по психологии и педагогике. 2013.

- ПРИНЦИП НИРВАНЫ

- принцип отражения

Смотреть что такое «ПРИНЦИП ОБЪЕКТИВНОСТИ» в других словарях:

дополнительности \(принцип\) — ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ (ПРИНЦИП) один из важнейших методологических принципов науки, который касается описания сложных и несоразмерных обычному человеческому опыту явлений и реальности. Этот принцип был предложен Н. Бором (1927 1928) с… … Энциклопедия эпистемологии и философии науки

МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ — (от греч. metodos путь исследования, познания и logos учение) теория исторического познания. М. и. разрабатывает принципы и средства добывания знаний о прошлом, систематизации и истолкования полученных данных с целью выяснения сущности ист.… … Советская историческая энциклопедия

Методология истории — Методология исторической науки (истории) специальная историческая дисциплина, которая определяет предмет и объект исторической науки, цель научного исторического познания, изучает научный и социальный статус исторической науки, её… … Википедия

АНТРОПОЛОГИЯ (ФИЛОСОФСКАЯ) — философия человека, выделяющая в качестве своего предмета сферу собственно человеческого бытия, собственной природы человека, человеческой индивидуальности, пытающаяся через антропологический принцип объяснить и самого человека и окружающий мир,… … Современный философский словарь

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ СТРУКТУРАЛИЗМ — постструктуралистская интегративная социологическая концепция, автором которой является Пьер Бурдье. Первые работы Бурдье связаны с этнологическими и антропологическими исследованиями, в частности, Социология Алжира (1961). Методологические… … Современный философский словарь

Методы исследования в психологии — Экспериментальная психология область психологии, упорядочивающая знания об общих для большинства психологических направлений проблемах исследований и способах их решения. Экспериментальную психологию называют научной дисциплиной о методах… … Википедия

Бухгалтерский учёт — Ключевые понятия Бухгалтер • Бухгалтерия Главная бухгалтерская книга Оборотно сальдовая ведомость Отч … Википедия

Контроль — У этого термина существуют и другие значения, см. Контроль (значения). Контроль (фр. contrôle, от contrerôle список, ведущийся в двух экземплярах, от лат. contra против и rotulus свиток) одна из основных функций системы управления … Википедия

Принципы ЮП — К общенаучным и психологическим принципам, имеющими особое значение для ЮП, можно отнести: 1) принцип объективности обязывает строить систему научного знания строго в соответствии с объективной реальностью, отражать в ней только то, что… … Энциклопедия современной юридической психологии

Экспериментальная психология — Экспериментальная психология общее обозначение всех видов научно психологических исследований, осуществляемых посредством различных экспериментальных методов. Экспериментальная психология представляет собой не какой то особый вид психологии … Википедия

Книги

- Edmond et Jules de Goncourt. Germinie Lacerteux. Edmond de Goncourt. Les freres Zemganno, Edmond de Goncourt, Jules de Goncourt, Принцип объективности, бескомпромиссной правдивости в искусстве придавал лучшим романам братьев Гонкур общественное звучание, делал их новым словом во французской литературе второй половины… Категория: Классическая и современная проза Издатель: Прогресс, Подробнее Купить за 280 руб

- Женщина-апельсин — 2. Интернат, Нина Васина, Книга является продолжением романа «Женщина-апельсин» . Главная героиня произведений — следователь по особо важным делам Ева Курганова. Ее профессиональный принцип- преступник должен сидеть в… Категория: Отечественный женский детектив Серия: Русский талант Издатель: Азбука, Подробнее Купить за 240 руб

- Женщина-апельсин — 2. Интернат, Нина Васина, Книга является продолжением романа `Женщина — апельсин`. Главная героиня произведений — следователь по особо важным делам Ева Курганова. Ее профессиональный принцип — преступник должен сидеть… Категория: Боевик Серия: История одной любви Издатель: АЗБУКА, Производитель: АЗБУКА, Подробнее Купить за 195 грн (только Украина)

psychology_pedagogy.academic.ru

Объективность как исходный принцип научного исследования. — КиберПедия

Задача науки — выработка и систематизация истинного знания о действительности. С Нового времени — времени зарождения математического естествознания — синонимом истинности становится понятие объективности: истинное знание – это объективное знание. Вместе с тем это понятие вносит новый нюанс в понятие истинного знания. Истина, как известно, противопоставляется заблуждению, истинное знание — знанию ложному.

Однако причины заблуждения могут быть самые различные. Это может быть и то обстоятельство, что сущность в своем проявлении создает пелену видимости и недостаточности методологических средств и т.д. Понятие объективности подчеркивает особый аспект истины – ее свободу от привнесений в знание тех или иных свойств познающего субъекта, искажающих картину предмета познания. Объективное противопоставляется субъективному. Такое понимание восходит к науке и философии Нового времени. Объективная истина здесь понимается как такое знание, которое воспроизводит объект, каков он сам по себе, безотносительно к субъекту и акту познания. Но уже представители классической немецкой философии, начиная с И. Канта, показали, что такое знание в принципе невозможно. Знание есть продукт взаимодействия субъекта познания и его объекта. Следовательно, желание иметь знание об объекте безотносительно к субъекту познания и к познавательному акту как таковому — плод непонимания сущности познавательного отношения человека к действительности. В философской традиции, идущей от К. Маркса, был сформулирован принцип предметной деятельности. Согласно этому принципу, действительность осваивается – практически и духовно – в исторически выработанных формах предметной деятельности. Мир познается в той мере, в какой общественный человек его деятельно осваивает, изменяет, преобразует.

Следовательно, в свете принципа предметной деятельности (или иначе: деятельностного подхода) наука и философия Нового времени не учитывала происхождения знаний из деятельности, не учитывала того, что между объектом, каков он сам по себе и субъектом как таковым находится не “пустота”, а активность субъекта. Субъект не пассивно созерцает объект (а ведь подлинное познание есть постижение сущности объекта, а не его внешних характеристик), а воздействует на него и лишь потому вырабатывает знание о нем. Позиция науки и философии Нового времени получила название созерцательной, а позже (уже в ХХ в.) ее стали именовать объектной.

Открытие деятельностного подхода, выработка принципа предметной деятельности не отменило понятия объективности. Данное понятие получило конкретизацию, и более того, сформировался принцип объективности, ставший одним из важных эпистемологических регулятивов. В качестве одного из главных критериев истинности (объективности) знания была принята практика. Однако, во-первых, практика была взята не как действие или совокупность действий отдельного индивида. Была признана общественно-историческая практика. “Лишь практика общественного человечества, — писал известный философ Э.В. Ильенков, — т.е. совокупность исторически развивающихся форм реального взаимодействия общественного человека с природой, оказывается и основой и критерием истинности теоретического анализа и синтеза. Именно практика, в конечном счете, показывает, что в объекте принадлежит ему самому по себе, а что таковым не является, а лишь, кажется. Но и практика далеко не всегда может это обнаружить со всей достоверностью; поэтому она считается не абсолютным, а лишь относительным критерием истинности (объективности). Ничего абсолютного, претендующего на абсолютность не существует. Такова диалектика и самой действительности, и ее познания.

Принцип объективности является одним из основных принципов современного научного познания

Сущность научного исследования сводится к тому, чтобы создать условия для НТП, всестороннего развития личности, показать соответствие научных процессов объективным законам функционирования и развития общества. Строгое следование требованиям объективных закономерностей, учет имеющихся возможностей, действительного состояния мира составляют содержание важнейшего принципа научных исследований. Принцип объективности непосредственно проявляется в научной обоснованности и реалистичности задач. Особенностью научных исследований является то важное обстоятельство, что следование (или нет) принципу объективности предопределяет действенность и результативность самих научных исследований. Однако теория и практика, находясь в диалектическом единстве и противоречивых отношениях, не может находиться в состоянии тождества и слияния. Тезис — каждый шаг практической деятельности уже сам по себе является творческим развитием теории — односторонен и фактически неверен. В действительности теория — это познанная, осмысленная практика, направленная на выяснение закономерностей, ведущих тенденций повседневной действительности. Вот почему так существенны прикладные стороны научно исследовательской деятельности. Осуществлять научные исследования на базе принципа объективности означает опираться на достоверную научную информацию. Данный принцип позволяет субъектам научной деятельности использовать объективные законы для достижения поставленных целей. Он направлен против субъективизма и волюнтаризма, произвольных решений, поспешных действий, не учитывающих реальные ситуации и противоречивые процессы. Принцип объективности представляет собой конкретизацию методологических принципов диалектики, требующих изучения закономерностей, тенденций развития явлений и процессов, учета их места в сложной системе взаимодействий: их связей и отношений, динамики и противоречий повседневной деятельности.

Осуществлять научные исследования в соответствии с требованиями принципа объективности — это значит создавать условия, которые обеспечивают широкий диапазон взаимодействия науки и общества. Использование принципа объективности должно быть направлено на повышение эффективности и практической реализуемости научных знаний.

cyberpedia.su

определение, особенности, функции и роль :: SYL.ru

Принцип объективности может быть использован в различных смыслах. Он в равной степени имеет значение для оценки отношения учителя к ученику, для проверки исторических фактов, анализа социальной теории, изучения природного физического явления или философского положения.

Сомнительно, что есть вообще что-то, на что не распространяется объективность. Это понятие присутствует в сознании каждого субъекта как фундаментальное основание, на котором строится всё сущее.

Реальность и объективность

Возможно, существуют другие миры, в которые можно проникнуть неким фантастическим образом, но пока наше сознание не способно это понять и осуществить. Всё остальное абсолютно реально и объективно.

Совершенно нет необходимости ссылаться на принцип научной объективности, изучать философию, физику, законы жизни общества; совсем нет необходимости верить в существование объективных законов мироздания. Объективное не нуждается ни в вере, ни в том, чтобы субъективное правильно расставляло приоритеты.

Всё окружающее реально существует и развивается вне нашего сознания. Реальность объективна во всех своих проявлениях. Реальности абсолютно безразличны любые субъективные мнения о нём, равно как и отношение к ней любого общественного сознания.

Мысль субъекта — материальна. Здесь можно спорить и сомневаться. Врожденный принцип объективности каждого другого субъекта может противиться этому объективному обстоятельству. Но частное мнение здесь мало играет объективной роли, равно как и общественное сознание может в какой-то своей части отрицать сам факт своего реального и объективного существования.

Виртуальная реальность и объективность

Высший свет передового края науки и техники — информационные технологии, совсем недавно решили, что стали сердцем научно-технического прогресса, потому что:

- создали огромные базы данных, но в старом добром стиле реляционных идей 80-х гг. прошлого века;

- понастроили железных конструкций из компьютеров, линий связи и прочей аппаратуры, что дало «жизнь» облачным технологиям того же стиля и уровня.

Дорога прогресса никогда не бывает узкой, всё всегда идет сразу по нескольким направлениям. Частное здесь ничтожно. Оно не может что-либо запретить, а чему-то дать зеленый свет.

Естественно, к началу 1990-х были сформулированы не только реляционные идеи, ещё тогда были разработаны реально воздушные облака, совершенно не связанные ни с какими громоздкими «наземными» железными конструкциями.

ИТ-сфера уже лет пять как торжествует — она создала виртуальную реальность! Это её ошибка. Нельзя безнаказанно попирать объективные законы. Здесь субъективное ничтожно перед объективным. Банально, как в гражданском праве: самый первый пункт о ничтожности сделки: «… не соответствует законодательству».

Принцип исторической объективности требует рассмотрения в развитии: как что-то возникло, какие этапы прошло, что с ним стало. Важно истинное содержание, объективное отношение и понимание, а не субъективные идеи и подгонка под выгодные кому-то или понимаемые кем-то схемы.

Можно красиво и долго говорить о том, какие теперь есть:

- мощные реляционные базы данных;

- комфортные компьютерные облака.

Действительно, говорить можно. Но был нарушен принцип объективности, а это непростительная ошибка. Нет сегодня ни одной нормальной базы данных, вся их мощь зиждется на ежедневном труде массы специалистов, а облака построены на таком большом количестве железных конструкций, что их виртуальность — миф, который не придумал бы самый прогрессивный фантаст.

Объективное исследование и объективность в развитии

Принцип объективности четко сформулирован философией. Есть свои варианты у психологии и социологии, общее энциклопедическое мнение. Характерно, что практически все источники определяют двуличность познания объективного.

- Принцип объективности рассматривает существование объективной реальности, предметов и явлений независимо от наших чувственных восприятий и субъективных отношений.

- Это научный принцип, который ориентирует исследователя на понимание определенной субъективности той информации, с которой ему приходится работать, умение оценить степень этой субъективности, умение и стремление минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное положение дел.

Сказать можно по-разному, но смысл объективности всегда один — она никогда ни от чего не зависит, но дает возможность субъективному познанию:

- объективно познать самое себя и объективное.

Объективно исследование или нет — не всегда можно определить в самом начале, но стремиться к этому всё же следует. Принципы объективности исследования — это прежде всего:

- никакого предпочтения объективному на фоне, действующего сознательно, субъективного;

- отдавая должное пути, избранному субъективным, не следует забывать об обратном влиянии, которое гарантированно обеспечит объективное в ответ на всякое сознательное действие.

Нельзя не уделять должное субъективному. Оно имеет не меньшее значение в познании объективного. Пример с двумя позициями из сферы ИТ-технологий — объективная закономерность:

- ситуация предельно объективна именно тем, что неверное субъективное дало быстрый старт развитию через примитивные технологии — это гораздо быстрее, чем если бы в конце прошлого века одержали верх объективные реальности виртуального мира и ИТ-технологий вообще.

Объективное — это фундамент, но субъективное — это строитель, который делает фундамент мощнее и крепче. Ошибки субъективного объективное не прощает, но существовать, особенно развиваться, объективное без субъективного не может.

Да и потом, если человека не будет … объективного тоже не станет — ведь оно отражается в субъективном. Если человека не будет, останется только звездочка во Вселенной, а такого добра в ней и так достаточно.

Субъективная составляющая

Принцип объективности познания именно в том и состоит, чтобы дать волю субъективному. Это объективный закон совместного участия объективного и субъективного в общем процессе развития.

Характерная черта человека, которая к реальной науке не имеет никакого отношения: человек будет настаивать на своём до тех пор, пока не упрется лбом в стенку, но и в этом случае он предпримет все доступные ему меры, чтобы разбить себе лоб.

Только когда вариантов не останется, а «лечиться» как-то нужно будет. Человек положит в фундамент объективного ещё один кирпичик и пойдет дальше.

Общественное сознание: принципы состязательности и динамика приоритетов

Немногого стоит восхвалять личность, практичнее высказать благодарность обществу. Это более благородно, но ещё объективно и заслуженно.

Общественное сознание, как хороший родитель, дает индивидуальности все возможности для раскрытия её потенциала и всячески укрепляет её выбор множеством препятствий. Знания, которые обретает каждый человек, бережно хранит и развивает общественное сознание.

Философия в чем-то права, когда говорит о законе отрицания отрицания и спирали развития. Возможно, именно так это следует формулировать, но с позиции объективности практичнее согласиться: не суть важно, как назвать процесс. Важно, чтобы процесс шёл в том направлении, которое он избрал, состязаясь с другими процессами.

Общественное сознание может выбирать приоритеты, создавать возможности для одних направлений развития и препятствовать другим. Это его законная, объективно обусловленная роль.

У всех составляющих объективной реальности, общественного сознания, индивидуальности своя собственная роль и вполне конкретные функции в общем процессе. Вмешательство в дела друг друга — вполне нормальное явление. Это как в быту: в споре равных рождается истина, а не равная борьба порождает насилие.

Особенности формирования субъективного момента

Не каждый человек будет участвовать в познании объективного, ставить перед собой перспективные цели, изучать общество, творить. Особого смысла нет выяснять, откуда у человека появился дар или желание чего-то достигнуть: от рождения или от усидчивости и упорного труда.

Подавляющее большинство людей устраивает мирная семейная жизнь. Только единицам свойственно «морочить» себе и окружающим голову. А из этих единиц лишь избранным дозволено что-то изменить. Это так действует объективность. Но фактор избранности — это не божественное или общественное решение, это достижение личностью такого результата, который нельзя не заметить и не признать.

Объективное и общественное сознание

Трудно выбрать, какой методологический принцип объективности самый важный:

- историзма;

- детерминизма;

- системности;

- социальной направленности.

В теории при описании методологических принципов понятие «объективность», как правило, участвует на общих основаниях. Насколько это разумно? Тому, кто так считает — виднее. Однако однозначно можно сказать про остальные принципы — всё объективное требуется для анализа информации, синтеза решения и направления движения. Что касается общества, оно всегда успевает научить личность всему, что знает и объяснить свою позицию. Оно все время будет занимать свою позицию, через свои законы, свое устройство и всех людей, которые окружают личность.

Объективное субъективное взаимодействие

Не суть важно, откуда появилась планета Земля и как образовалась Вселенная — это отдельная наука и её представителям еще долгое время будет чем заниматься.

Не вдаваясь в особенности божественного происхождения, ее самостийного эволюционирования жизни вообще, проще остаться в контексте реально осязаемого и возможного. Это значительно дешевле по времени и объективнее по сути.

Человек видит, слышит, понимает и принимает решения. По собственной воле или под влиянием непреодолимых обстоятельств, общества или реальной действительности. При любом положении вещей — это фундамент, на котором строится всё взаимодействие.

Важно следовать поставленной цели, объективно воспринимать все обстоятельства и адекватно к ним относиться. Если есть желание иметь успех, есть приличная цель — её можно будет достичь или понять, что именно хотелось бы достичь. Последнее не менее важно, чем сама цель.

www.syl.ru

Принцип объективности и научности

Сущность его в раскрытии собственных закономерностей, объяснение с конкретными психологическими понятиями, а не просто с помощью понятий других наук. Он предпологанет, что психическое развитие должно быть раскрыто в его собственных закономерностях, объяснено в понятиях в детской психологии, а не просто в помощь понятий других наук или по аналогии с психическими особенностями взрослого. Важно при этом понять собственные законы детского развития и содержание дестской психики на каждом возрастном этапе.

Принцип гуманизма и педагогического оптимизма

Выдвигается требование «Не навреди». К испытуемому следует подходить бережно, заботливо. Любое исследование должно помочь развитию личности, а не тормозить его. Нужно верить в будущее каждой личности. Диагноз предпологает не только установление наличногоуровня развития, но и выявление го резервов, определение не только отрицательных качеств, но и положительных, на которые можно будет опереться в дальнейшем.

Принцип субъектности

Категория субъективности — это та основа, которая позволяет развернуть панораму и перспективу наших представлений о человеке, становящемся и определяющемся в мире; о человеке, обретающем образ человеческий во времени не только личной биографии, но и мировой истории, в пространстве не только наличной цивилизации, но и универсального мира культуры. Специфической особенностью человека является наличие у него как бы двойной жизни: внешней, непосредственно наблюдаемой, и внутренней, скрытой от посторонних глаз.

Внутренняя жизнь человека — это особый мир: мир мыслей, переживаний, отношений, желаний, стремлений. Во внутренней жизни человек мыслит, планирует, ведет внутренний диалог с самим собой. Субъективный мир человека сложно организован, он безграничен в пространстве и включает в себя все измерения времени: прошлое, настоящее, будущее и даже — вечное. Только человек может заглядывать в завтрашний день, мечтать, жить будущим, выстраивать перспективу своей жизни, сохранять в себе прошлое и соизмерять себя с вечностью.

«Cogito» Декарта было утверждением мыслящей субъективности как принципа действительности. При этом мыслительный акт представляется как чистый опыт, который мыслит не «нечто», а самого себя, и потому он — единственно гарантированная реальность. Но в таком случае выходило, что эта реальность замыкалась на саму себя (реальность в себе), и картезианское «Я» в качестве субъекта представало лишь как искусственная абстракция, лишенная жизненности.

Более того, многие действительные проявления «Я» очутились за пределами этой «реальности». «Я» оказалось замкнутым в пространстве своего мышления, причем мышления, понятого не как процесс в его систематической истории, а в качестве сиюминутного акта мышления.

Д. Локк пытается преодолеть это затруднение Декарта, вводя в круг анализа понятие метода психологического самонаблюдения. «Я» в своих сознательных представлениях само охватывает себя через акт рефлексии, происходящей во времени. По Локку, «Я» должно узнаваться в содержании представлений, причем узнаваться не только в сиюминутном развитии, а в своем целостном генезисе, в своей истории.

Эта важнейшая проблема теории субъективности, выдвинутая Локком и унаследованная Фихте и Шеллингом в их трансцендентальном идеализме, а затем нашедшая свое выражение в спекулятивной логике Гегеля, не была решена философом. Ибо Локк, в поисках ее решения, обратился к единичным эмпирическим представлениям. Выходило, что «Я» может быть определено и выражено лишь через сочетание всех предикатов, к нему относящихся, реально — через бесконечное множество пропозиций его свойств, отраженных в содержании эмпирических представлений.

Таким образом, постулировался бесконечный круг, который замыкался в эмпирии, причем не в реальной эмпирии, а в эмпирии представлений и ощущений. Лейбниц попытался представить субъективность как такой фундаментальный принцип (или качество), который несет в себе некоторую полноту предикатов и свойств «Я», никогда не становясь при этом предикатом (такой тип суждения «S есть Р», что «Р» аналитически извлекается из «S»). Каждое «Я» — душа познается из себя самой, ибо она уже несет в себе мир в его целостности.

Субъективность объявляется его «зеркалом», тем, в чем, собственно, разворачивается и осуществляется сам мир. Главное, чтобы раскрыть, развернуть скрытые в самой субъективности потенции мира, возможности его развития, а следовательно, все проявления конкретного «Я»». Это означает познать субъективность как целостность, как единый принцип действительности. Что осуществимо лишь через представление всей совокупности бесконечных комбинаций возможностей, свойств и характеристик мира — через перечисление всего бесконечного числа пропозиций предикатов, заключенных в субъекте как конкретной монаде.

Лейбниц по существу не смог остаться в русле логической трактовки субъективности (которую он пытался постулировать), а вновь перешел к эмпирии. И потому снова, правда, уже на другом уровне, воспроизвел в им созданной концепции саморепрезентируемой субъективности проблему все того же «бесконечного круга».

И. Кант не просто унаследовал проблематику субъективности у философов Нового времени, а сделал ее центральной темой трансцендентального идеализма, выдвинув своеобразную концепцию субъективности. Он подметил особую структуру самосознания, именно включенность в него знания и двух типов предметности: реальной предметности (быть «предо мной», быть непосредственно предметом для «Я») и предметности идеальной, трансцендентальной.

При этом образуется понятийный круг, который удается разорвать лишь Гегелю. Речь идет о том, что в терминах трансцендентального идеализма, который последовательно развивали Фихте и Шеллинг, формы, законы и категории чистой логики должны были быть уже изначально выведены из самосознания. И хотя субъективность как чистая апперцепция объявляется Кантом принципом логического единства вообще и одновременно принципом трансцендентальной логики, сам принцип оказывается нереализованным: остается неясным, каким образом продуцируется принадлежащее чистой субъективности многообразие определений и каковы бы-тийственность и способы выхода в объективность чистой апперцепции самосознания.

Принцип есть чистое самосознание как всеобщая связь структуры чистых интеллектуальных действий. Гегель ведет речь о самосознании, которое является содержательной характеристикой чистого мышления; оно толкуется им не как психический акт или физиологический процесс, а в качестве философского принципа. Суть дела сводится к самообоснованию логической связи разных представлений сознания и интеллектуальных действий. Чистая субъективность — это понятие, фиксируемое в действительности как «наличие сущее, абсолютное соотношение с самим собой». Субъективность понимается Гегелем как реальный, функционирующий в действительности феномен.

А.В.Петровский утверждает, что принцип отраженной субьектности – экспериментальный подход к исследовванию личности индивида как субьекта индивидуальной представленности в жизнедеятельности других людей. Его книга направлена на содержательную эмпирическую разработку и теоретическое развитие проблем субъектности в контесте становления и реализации личности в качестве универсального субъекта разных видов произвольной активности и специфических форм своего действенного бытия, в субъекетной активности других людей, на создание нрнеобходимых крнцептуальных сресдств для воплощения идей субъектности в широкой исследовательской практике психологической науки.

Субъективность, являясь внутренним, сущностным свойством реально-практического способа жизни человека, сама есть объективное явление, входящее в состав процессов мира. Граница между субъективностью и объектностью (предметностью) проходит не по линии разъединения человека и мира, духовного и телесного, психологического и физиологического, а внутри самого человека как целого, граница эта проходит по линии противоположности человека как объекта и его как субъекта.

Субъективность составляет родовую специфику человека и принципиально отличает собственно человеческий способ жизни от всякого другого. Субъективность принципиально отличает человеческий способ существования от всякого другого. Развиваясь и преобразуясь в процессе становления человека, субъективность оформляется и дифференцируется на многообразные человеческие способности.

Интегральным способом бытия субъективности выступает сознание, развивающееся по ступеням: бытийное сознание — самосознание — рефлексивное сознание — трансцендирующее сознание. Субъективность оживляет телесное бытие индивида, одушевляет человека и превращает его в субъекта действия, одухотворяет личную, индивидуальную и универсальную жизнь человека в мире. Во всех помыслах, чувствах, поступках человека мы находим проявление человеческой субъективности.

Со смысловой сферой личности связана совесть человека. Совесть — это внутренний судья человека, указывающий на подлинный мотив того или иного поступка человека, его смысл. И если поступок, совершенный человеком, расходится с его нравственными принципами, с его представлением о должном, человек испытывает муки совести. Смысл жизни, высшие ценности, нравственные чувства и переживания, совесть есть проявления духовности человека.

Духовность есть самая глубинная суть человека как родового существа. При этом важна реализация принципа гуманизма и педагогического оптимизма. Любое исследование должно помочь развитию личности, а не наносить вред ей. Диагноз предполагает установлению наличного уровня развития и выявление его резервов, определении отрицательных и положительных качеств, на которые можно будет опереться в дальнейшем.

studfiles.net

2.2 Принципы научного исследования.

Как уже говорилось, принципы любой деятельности основаны на выявленных объективных закономерностях и призваны повысить ее эффективность, обеспечить качественный результат.

Качество научного исследования достигается при соблюдении следующих принципов:

— принцип целенаправленности — исследование выполняется в соответствии с задачами совершенствования практики образования, утверждения в ней отношений гуманности;

— принцип объективности — теоретические модели в исследовании должны отражать реальные педагогические объекты и процессы в их многомерности и многообразии;

— принцип прикладной направленности — результаты исследования должны способствовать объяснению, прогнозированию и совершенствованию образовательной практики при множественности путей ее развития;

— принцип системности — результаты исследования включаются в систему научного знания, дополняют имеющуюся информацию новыми сведениями;

— принцип целостности — компоненты образовательного объекта изучаются в динамике многомерной картины их взаимосвязей и взаимозависимостей;

— принцип динамизма — раскрываются закономерности становления и развития изучаемых образовательных объектов, объективный характер их многоаспектности и многовариантности.

Эти принципы базируются на закономерностях познавательной деятельности, научного исследования и специфике образовательной практики.

2.3. Основные характеристики научного исследования.

Научное исследование независимо от его вида должно включать в себя общие характеристики, такие как: проблема и ее актуальность, тема, объект, предмет, цель, задачи, гипотеза, защищаемые положения, оценка научной новизны, теоретической значимости и практической ценности полученных результатов.

В.В.Краевский предлагает в упрощенном виде представить их в виде вопросов.

Проблема исследования: что надо изучить из того, что ранее в науке не было изучено?

Тема: как назвать аспект рассмотрения проблемы?

Актуальность: почему именно эту проблему нужно в настоящее время изучать и именно в выбранном автором аспекте?

Объект исследования: что рассматривается?

Предмет исследования: как рассматривается объект, какие присущие ему отношения, аспекты и функции выделяет исследователь для изучения?

Цель исследования: какое знание предполагается получить в результате исследования, каким в общих чертах видится этот результат еще до его получения?

Задачи: что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?

Гипотеза и защищаемые положения: что не очевидно в объекте, что исследователь видит в нем такого, чего не замечают другие?

Новизна результатов: что сделано из того, что другими не было сделано, какие результаты получены впервые?

Значение для науки: в какие проблемы, концепции, отрасли науки вносятся изменения, направленные на развитие науки и пополняющие ее содержание?

Ценность для практики: какие конкретные недостатки практики можно исправить с помощью полученных в ходе исследования результатов?

Перечисленные характеристики составляют систему, все элементы которой должны соответствовать друг другу, взаимно друг друга дополнять. По степени их согласованности можно судить о качестве самой научной работы.

Система методологических характеристик научного исследования выступает обобщенным показателем его качества.

studfiles.net